HOME > 東京アカデミー人気講師による国家試験対策講座 > 7月 「人体の構造と機能」

▼前年度分はこちら▼

7月

今月は『人体の構造と機能』です。解剖生理学は、看護においても基礎となる大切な科目です。

この夏に苦手意識を払拭できるように、基本を丁寧に学習をしていきましょう。国家試験ではホメオスタシスの維持の観点から生理学よりの出題になっています。内分泌、神経系は確実におさえましょう。今月も頻出・重要事項をベースにした問題を作問しました。夏休みの合間に解いてみてくださいネ!

問題1

![]()

器官を構成する組織の概要についておさえましょう。

![]() 上皮組織は身体の表面や体内の腔所の内面をおおう組織である。

上皮組織は身体の表面や体内の腔所の内面をおおう組織である。

1. ×…骨格筋は筋組織である。

2. ○…アポクリン汗腺は腺上皮の一つである。

3. ×…神経細胞は神経組織の一つである。

4・5. ×…脂肪組織、コラーゲン線維は結合組織の一つである。

![]()

■ 人体の器官を作る基本Ⅳ組織

①上皮組織問題2

![]()

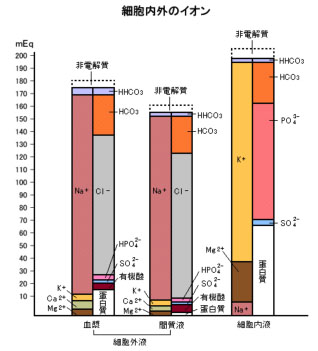

体液は体重の60%を占めます。体液の概要をおさえましょう。

![]() 細胞外液ではナトリウムイオン、クロールイオンが多い。細胞内液ではカリウムイオン、リン酸水素イオンが多い。

細胞外液ではナトリウムイオン、クロールイオンが多い。細胞内液ではカリウムイオン、リン酸水素イオンが多い。

![]()

■ 体液の区分とその組成

問題3

![]()

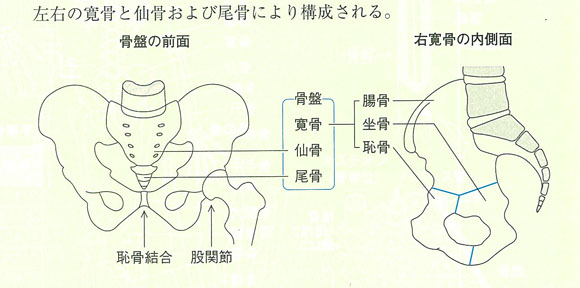

多数ある骨ですが、体の支柱をつくる脊椎、骨盤の構成を確実に把握しましょう。

![]() 寛骨は小児では腸骨、恥骨、坐骨の3つにわかれているが、成人になると融合して単一の骨になる。

寛骨は小児では腸骨、恥骨、坐骨の3つにわかれているが、成人になると融合して単一の骨になる。

骨盤は仙骨、尾骨、左右の寛骨がつながったものである。

![]()

■ 骨盤を形成する骨

問題4

![]()

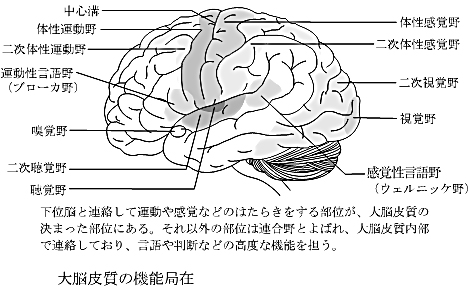

○○中枢はどこか。の設問は国試頻出です。代表的な中枢をおさえましょう。

![]() 体性感覚野は皮膚などの体性感覚(温痛覚・触覚など)の中枢であり、頭頂葉の前端部、中心溝のすぐ後ろ(中心後回)に存在する。

体性感覚野は皮膚などの体性感覚(温痛覚・触覚など)の中枢であり、頭頂葉の前端部、中心溝のすぐ後ろ(中心後回)に存在する。

![]()

■ 大脳皮質の機能局在

問題5

![]()

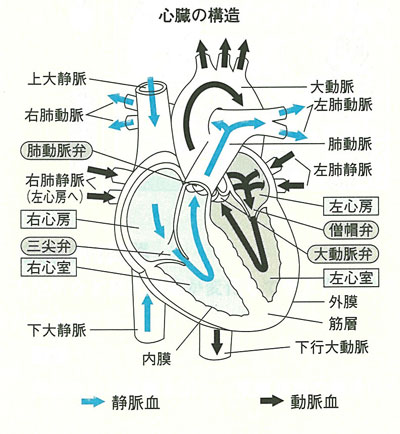

心臓の構造についての基本的内容です。わからなかった箇所は教科書・参考書に戻って学習を!

![]()

![]()

■ 心臓の構造

問題6

![]()

液性免疫、細胞性免疫の違い、特徴をおさえましょう。

![]() 1~3:×…液性免疫で活性化する。

1~3:×…液性免疫で活性化する。

4:○…細胞性免疫の中心的役割を果たすリンパ球である。

![]()

■ 免疫の種類

①液性免疫問題7

![]()

呼吸運動に関する問題は、頻出ですが正答率が低くなってしまいます。正確・確実な理解を!

![]()

![]()

■ 呼吸運動

呼吸筋問題8

![]()

人体の化学工場、肝臓の働きは頻出です。正確に記憶しましょう。

![]()

![]()

■ 肝臓の働き

問題9

![]()

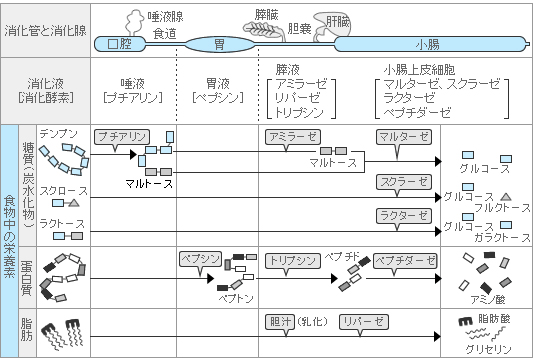

三大栄養素である、糖質、タンパク質、脂質の体内での消化、吸収、そしてそのあとの利用のされ方などをまとめておきましょう。

![]()

![]()

■ 三大栄養素の消化

問題10

![]()

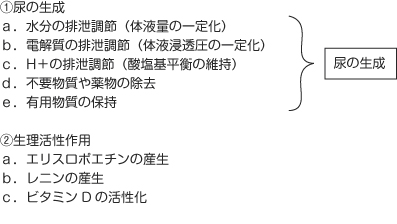

ホルモンは多種多様なものがあります。すべて正確に覚えるのは大変ですが、頻出のホルモンは確実におさえましょう。バソプレシンは頻出ホルモンの一つです。

![]()

![]()

■腎の働き

♪メルクリウスの庭♪

7月になりました。あっという間に1年の前半が終わり、後半に突入です。毎年思うのですが、8月末までは比較的、国試までの日程がゆっくり進んでいき、9月に入ると、あっという間に国試がやってくるような気がしています。All Rights Reserved (C) 2005-2024 Tokyo Academy Shichiken Publishing co,Ltd.